心臟驟停是威脅人類生命的急癥之一,而心肺復蘇(CPR)作為最有效的現場急救手段,能在黃金4分鐘內為患者贏得生機。隨著我國公眾急救意識提升,這項被稱為"與死神賽跑"的技術正從專業醫療領域走向尋常百姓家當心臟突然停止跳動,人體血液循環中斷,腦細胞在4-6分鐘內開始不可逆死亡。CPR通過胸外按壓形成人工循環,研究表明,正確按壓能使收縮壓峰值達到60-80mmHg,為心腦提供約30%的正常血流量。2023年《中國心血管健康與疾病報告》顯示,我國每年心源性猝死者高達54.4萬,其中90%發生在醫院外。而及時CPR可將存活率提升2-3倍,這組數據凸顯了"第一目擊者"的關鍵作用。現代CPR技術歷經60年演進,從1960年彼得·薩法爾確立口對口呼吸法,到2010年國際指南強調"用力快壓"原則,其科學內涵不斷深化。最新研究表明,持續胸外按壓產生的胸腔泵效應,配合自動體外除顫器(AED)使用,可使室顫患者存活率提升至50%以上。這種由機械外力觸發的心肌細胞電重構現象,為改進按壓技術提供了新思路。

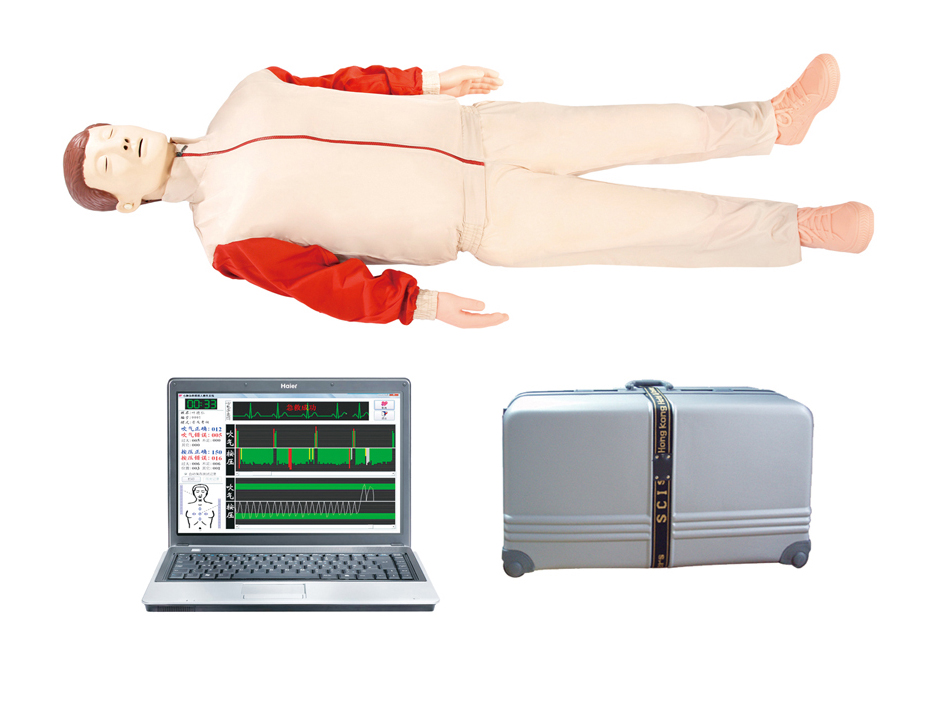

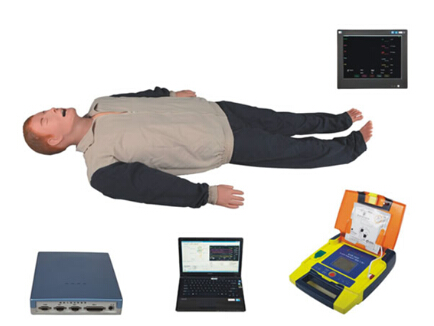

根據2025年AHA最新指南,高質量CPR需把握三個核心:按壓深度5-6厘米,頻率100-120次/分鐘,保證胸廓完全回彈。操作時需跪于患者右側,雙手交疊置于兩乳頭連線中點,用上半身重量垂直下壓。值得注意的是,新版指南取消了非專業人員的人工呼吸要求,簡化為持續胸外按壓直至專業救援到達。針對特殊群體存在差異化操作:嬰兒采用兩指按壓法,深度約4厘米;孕婦則需將子宮左移避免壓迫下腔靜脈。廣州市急救醫療指揮中心通過VR模擬系統發現,加入節拍器引導可使按壓合格率從43%提升至76%。而"01、02、03"的口令計數不僅能維持節奏,還能緩解施救者緊張情緒。

我國CPR普及率目前不足1%,遠低于發達國家30-80%的水平。但近年來多地推出創新舉措:深圳將急救培訓納入公務員必修課,南京地鐵實現AED全覆蓋,杭州更立法保護"好心人"免責。中國醫學救援協會數據顯示,2024年公共場所CPR實施率已從5年前的2.1%升至8.7%,北京冬奧會期間所有場館配備的500臺AED更創下國際賽事紀錄。科技賦能催生新型培訓模式。上海市紅十字會開發的"急救俠"APP,通過AR技術指導按壓角度;廣東省開展的無人機配送AED試驗,將農村地區響應時間縮短40%。這些探索正在改寫"不會救、不敢救"的困境。今年3月,鄭州某商場保潔員成功運用培訓知識挽救心臟驟停顧客,正是全民急救網絡建設的生動注腳。

要進一步提升CPR實施效能,仍需破解多重難題。調查顯示,68%的公眾擔心操作不當引發糾紛,這需要完善《民法總則》第184條的實施細則。醫療專家建議將AED納入公共場所安全標準,像消防器材一樣強制配置。清華大學應急管理研究院提出的"急救地圖"構想,通過5G實時定位最近的可調度施救者,已在雄安新區開展試點。人工智能正在重塑急救體系。杭州某企業研發的CPR質量監測貼片,能通過生物傳感器實時反饋按壓參數;北京協和醫院開展的機器人輔助按壓試驗,在轉運途中保持零中斷。隨著"5G+急救"模式的推廣,未來或可實現院前急救與導管室的同步啟動,真正打通生命鏈最后一公里。從醫學實驗室到城市街頭,CPR的進化史就是一部人類對抗死神的抗爭史。當每個普通人都能成為生命的守護者,當每部AED都像滅火器般觸手可及,"人人會急救、急救為人人"的愿景終將照進現實。