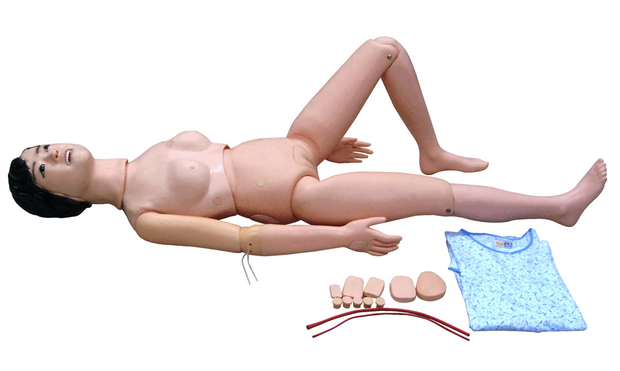

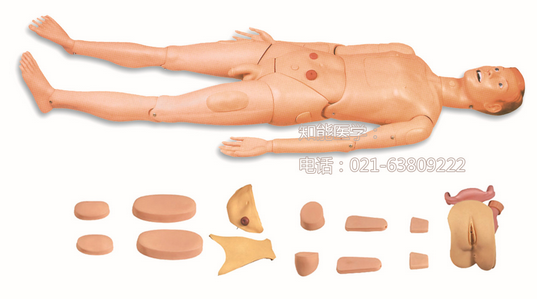

護理模型作為現代醫學教育和臨床實踐的重要工具,其發展與應用正日益受到廣泛關注。從基礎解剖結構到高仿真模擬人,護理模型的功能不斷升級,為護理人員提供了更貼近真實場景的訓練環境,同時也推動了護理教育的革新。護理模型按功能可分為基礎教學模型和高仿真模擬人兩大類。基礎模型如靜脈穿刺手臂、心肺復蘇模型等,主要用于單項技能訓練,其特點是結構簡單、成本低,適合初學者掌握基礎操作。知能醫學生產的護理人模型即屬于此類,可模擬導尿、注射等常規操作,其材質多采用PVC或硅膠,具有耐用性和可重復消毒的特點。而高仿真模擬人則代表了技術前沿,內置傳感器和電子控制系統,能模擬瞳孔變化、脈搏波動甚至藥物代謝反應。這類模型通過人機交互模塊實現動態反饋,例如在急救訓練中,學員操作不當會導致“患者”血氧數據下降,從而逼真還原臨床決策壓力。近年來虛擬現實(VR)與增強現實(AR)技術進一步拓展了護理模型的邊界。“智能護理訓練系統”便結合了3D可視化技術,允許學員通過頭顯設備進行沉浸式練習,如處理復雜傷口清創或新生兒護理,顯著降低了實體耗材的消耗。

護理模型的核心價值在于規范操作流程。以鼻飼管置入為例,模型可精確模擬食管-胃部解剖結構,幫助學員掌握插入深度(通常成人45-55cm)和驗證位置的方法(如聽診氣過水聲)。百度學術資料顯示,使用模型訓練后,新護士的操作失誤率降低約37%。高仿真模擬人常用于多科室聯合演練。例如在產后大出血場景中,模型可實時呈現血壓驟降、子宮收縮乏力等體征,要求護理團隊快速完成輸血準備、按摩子宮及呼叫支援的協同操作。這種訓練顯著提升了臨床應急效率,某三甲醫院數據顯示,團隊配合時間縮短了28%。新型模型開始融入情感交互設計。部分產品能通過語音模塊模擬患者疼痛呻吟或焦慮情緒,促使護士在技術操作外,學習安撫技巧。這種“技術+人文”的雙重訓練模式,正成為護理教育改革的重要方向。

護理學院普遍采用階梯式訓練體系,低年級學生使用基礎模型熟悉解剖標志,高年級則通過模擬ICU場景完成綜合考核。如搜索結果提到的“OSCE(客觀結構化臨床考試)”,模型作為標準化“患者”,可公平評估護士的實操能力。在偏遠地區,便攜式護理模型(如可折疊心肺聽診模型)幫助鄉村醫生提升急救技能。值得注意的是疫情期間,護理模型在防護服穿脫、呼吸機管路管理等專項培訓中發揮了關鍵作用。某省級培訓中心數據顯示,通過模型反復演練的醫護人員,防護裝備穿戴合格率達到100%。盡管護理模型已取得顯著進展,仍面臨一些瓶頸,高仿真模型單價常超10萬元,制約基層普及,現有產品難以完全模擬個體差異(如老年人血管硬化程度),部分場景缺乏量化評分標準。

護理模型從靜態教具到智能系統的進化,折射出醫療教育從經驗傳授向精準訓練的轉型。隨著技術的持續突破,其將在提升護理質量、保障患者安全方面承擔更重要的角色。而如何平衡技術投入與教育普惠,將是行業需要長期探索的命題。